おもとの水管理

竹串を水やりの目安に

おもと富国殿

おもと富国殿

3年葉のあいだに芽が出てきました。竹串で水分管理しています。竹串を抜いて湿り具合を見ます。又富士砂の乾きも見ます。

おもとの水管理

竹串を鉢に差し込んでおきます。鉢により乾き具合が変わります。

右 楽焼鉢 長春閣(ちょうしゅんかく)

左 素焼鉢 富国殿(ふこくでん)

おもとの水管理

竹串を鉢に差し込んでおきます。

・抜いて串先を手で触ってみること。

・串先の色の変わりを見ること。

右 楽焼鉢 竹串は湿りがあります、表面も中の用土少し乾いてきていま す。水遣我慢するか振り水程度。

左 素焼鉢 竹串少し湿りがある程度、表面も中の用土も乾いてきてい ます。水遣りします。

富士砂を水やりの目安に

第一温室5月10日

太陽殿(たいようでん)など富士砂(ふじすな)が乾いて黒から白っぽくなってきました。

影になるところではまた湿っています。

この状態でも、少し表土を除くと湿っているので水やりは控え気味にします。振り水程度です。

新根が伸びるときは水遣りをしっかりやりますが、やりすぎの蒸れに注意します。

水遣り次第で新根もよくおりて、葉数も多くなります。

鉢底を水やりの目安に

おもとの鉢底の湿り具合を見ると、水遣りの間隔が分かるようになります。

秋からの水やり

昨日今日でグッと冷え込んできました。11月10日

三河地方では今日は17度、、、、普通と言えば普通なのですが

先日までの暖かい気候を考えると流石に肌寒く感じます

風も、夏の風と違い湿度が低く

風が吹けば下の写真のように・・・・乾いています

ほじって見ると、表面の「富士砂」が上から1~2粒分くらいの深さだけ乾いています、昨日しっかり潅水したので勿論、鉢の芯はぬれています。

富士砂は水を含むと黒くなって乾くと白っぽくなるので乾きが視覚的に良くわかり少しほじって中の方まで簡単に判断できるので便利ですね。

20度を超えているうちはおもとも良く生長するので、鉢底から水が抜けるまで潅水する「水やり」をした上に伸び始めた新根が乾いて枯れてしまうことのないように表面だけをサラッとぬらす「振り水」を振っていましたが

冬に向かうにつれ水をあまり吸わなくなるので乾き具合を見て徐々に間隔を広げていきます。

因みに温室や風の通らない場所で作っておられる方は表面の乾きはそれほど顕著に現れてこないですよね。

弊園の温室でも

逆行気味に撮ったので光を反射していますが、表面の富士砂が真っ黒。。。

良く水を含んでいます

このように置き場だけでも潅水のタイミングが違ってくるので難しいですね。

先日までの生育期ならば何も考えずに抜き水すればよく育っていましたが鉢の芯までかわいてきているのか?、よくよく考えながら潅水しています。

夏以外の水やりは基本「朝」がよいと思うので、特に、、、ソロソロ氷点下を記録しそうな地域では凍ってしまわないように朝、余分な水が鉢に残らない程度の量にするなど良く注意しましょう。

万年青の水やり

こんにちは、万年青の豊明園です。今回は、万年青の水やりについて、お話していきたいと思います。

トピックは

|

水やり3年、10年、一生?

|

全館空調の場合 |

| 万年青作りは毎年1年生 |

水やりの役目 空気を入れ替える |

| 季節と生長期、休眠期で違う水やりの間隔 |

万年青は水やりに慣れる |

| 何日に一回水をあげればよいですか? |

万年青の水やり まとめ |

| 鉢の表面、中、底をみて、乾きを予測しよう |

|

水やり3年、10年、一生?

私がこの世界に入るときに、水やり10年、や水やり一生、と言われました。一生かかって覚えていく、そこまで奥が深いものだと、という意味です。今になって少しだけ分かってきたので、少しご紹介します。

万年青作りは毎年1年生

万年青作りは毎年1年生、とも言われます。毎年気候は違います。その気候に合わせて万年青も生長するので、水やりも変わってきます。去年と同じ水やりでも、気温、風、湿度、違うのでベストな水やりは変わっていきます。

季節と生長期、休眠期で違う水やりの間隔

春と秋の根や葉の生長期、万年青は最も水を欲しがります。万年青の豊明園のある愛知県岡崎市では、梅の咲く2月から乾きが変わり、7-8月の最高気温が35℃前後になるまで、しっかりと上げます。この時、梅雨や長雨では水を控えることもあります。真夏、暑すぎるかから、夏の休眠で水を生長期ほど欲しがらない時があり、秋にまた鉢の乾きが早くなります。

真冬は万年青も休眠に入り、1週間から2週間に1回の水やりになります。

何日に一回水をあげればよいですか?

実は、この質問が一番難しいです。

休眠期や生長期の話をしても最初は分かりません。

また、初心者さんに、真冬は2週間に1回の水やりで、春秋は毎日水をやるときもある。真夏は水をやり過ぎないで、といっても余計にわからなくなってしまいます。

そこで、、

鉢の表面、中、底をみて、乾きを予測しよう

表面の苔や用土や、鉢の底は乾いてくると色が変ります。しっかりと乾いたら水をやるようにします。乾いたら水をあげるのが基本です。

全館空調の場合

今は常に空気が優しく流れる全館空調の室内で育てていらっしゃる方もいます。その場合は、冬は生長がゆったりになりますが、春夏秋、ゆったりと生長することが多いので、乾いたら水をあげてください。

水やりの役目 空気を入れ替える

最初はただ水をあげるだけと思って水をあげていましたが、特に室内で育てている方は、たっぷり水やりをする方と、そうでない方で全然結果が違っていました。たっぷりと、しっかりと水をあげることで、鉢の中の空気が新鮮なものに入れ替わり、根が元気になります。室内では空気が流れにくいので、根が酸欠になり易いです。

万年青は水やりに慣れる

万年青は水耕栽培もでき、水やりの多い人には多い人なりに慣れていきます。ご主人様の水やりに万年青も合わせようと、水やりの少ない人では、必死になって根を伸ばし、水を獲得しようとしますし、水が多いと、根はあまり必要ないと根が無くなっていきます。それでも、水が多いと根が酸欠になり易いので、気を付けてください。

万年青の水やり まとめ

|

水やり3年、10年、一生?

そのくらい奥が深いので究めれない道のようです。

|

全館空調の場合

気温差が少ないので、ゆったりと生長します。 |

| 万年青作りは毎年1年生

気候は毎年違うので、その年に合わせて水やりをしましょう。 |

水やりの役目 空気を入れ替える

根痛みは多くは酸欠です。たっぷりと水を上げて、鉢の中を新鮮な空気に入れ替えましょう。 |

| 季節と生長期、休眠期で違う水やりの間隔

生長期はほぼ毎日、休眠期には2週間に1回の水やりになります。 |

万年青は水やりに慣れる

ご主人様の水やりに慣れてくるので、神経質になり過ぎないようにしましょう。 |

| 何日に一回水をあげればよいですか?

生長期、休眠期によって違うので、乾きをみましょう。 |

万年青の水やり まとめ |

| 鉢の表面、中、底をみて、乾きを予測しよう

しっかりと乾いたら、水をあげましょう |

|

この他にも、日照、日当たり、風通しでも水やりの間隔は変わってきます。また、鉢の大きいと水をたっぷり含み、根の多いと乾きも早いです。用土の性質も違ってきます。万年青は日本に自生している植物なので、雨だけでいいという人もいらっしゃいます。生長期の梅雨や秋雨とも合致しているのでそれもある意味真理ですね。自分のお棚にあった水やりを見つけてください。

●動画解説【万年青の育て方】何日に1回水をやる?水やり10年?乾きをみる 根の酸欠 空気を入れ替える 生長期と休眠期

【万年青の豊明園】【How to Water OMOTO】Rohdea japonica萬年青

おもと鉢 喜山・利山

万年青が枯れる原因、理由②水のやり過ぎ 枯れないようにするための方法、対策

水やりのタイミング

こんにちは、万年青の豊明園です。

今回は、初心者向け、万年青の水やりのタイミングについてお話したいと思います。

トピックは、

なぜ、乾いたら水をあげるのか

オモトが根を伸ばすとき

一時しおれ点 永久しおれ点

1歩踏み込んで

まとめ

です。

何日に1回水をやる?

万年青の枯れる理由2 水やり も参照してください。

では、いってみましょう。

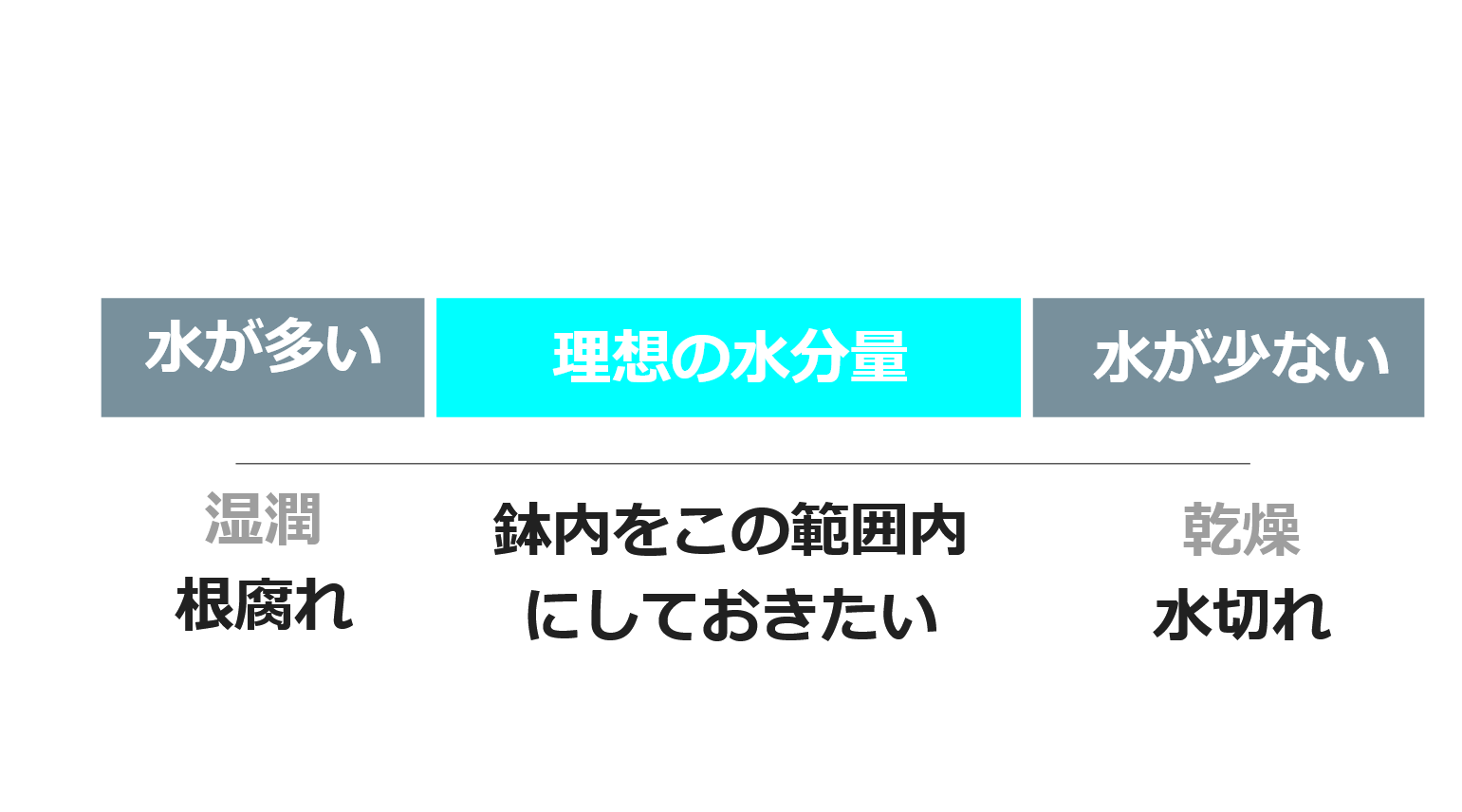

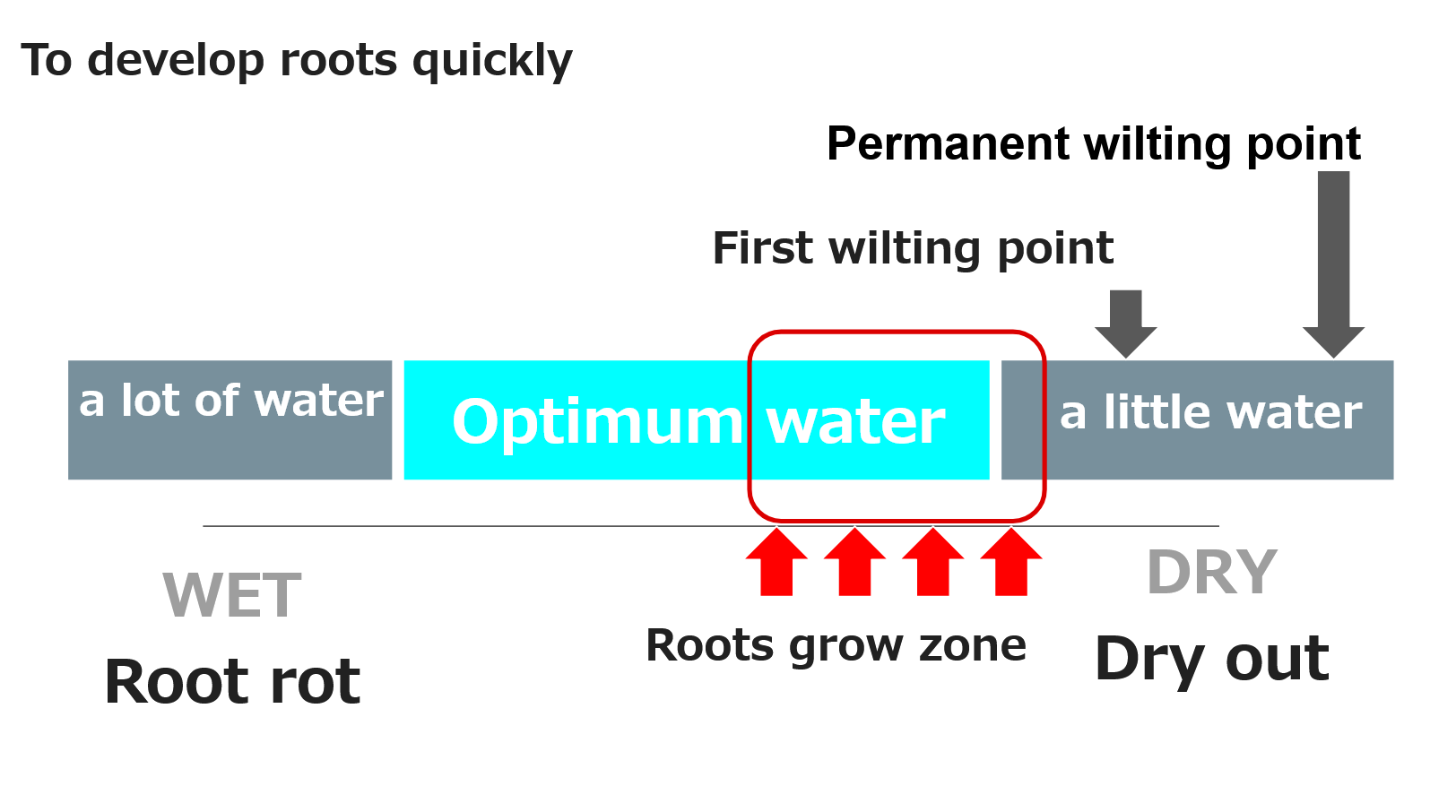

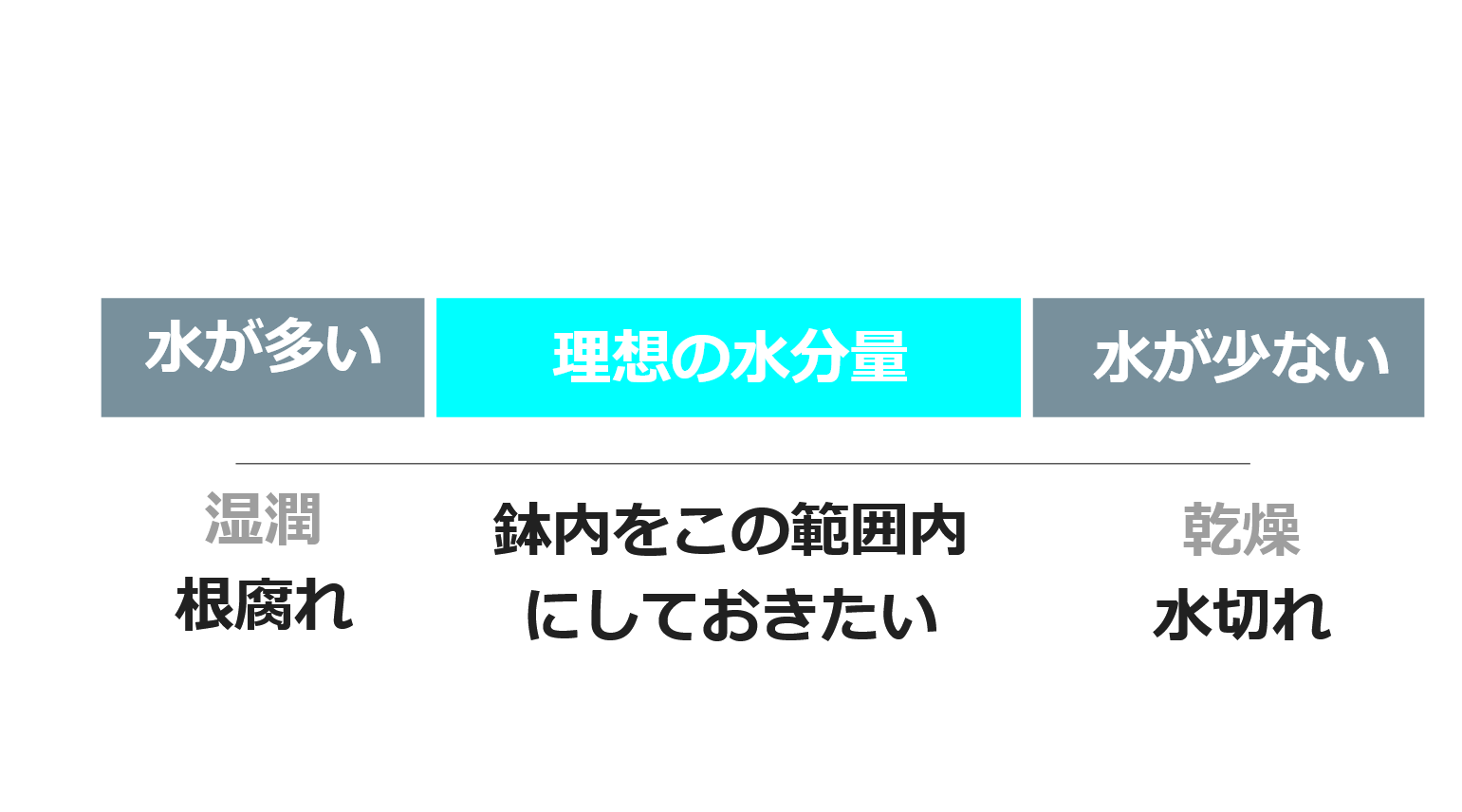

1,なぜ、乾いたら水をあげるのか

万年青の水やりのタイミングは、よく乾いたら水をあげます。植物を楽しむ人は耳にタコができるほど聞いているのかもしれません。

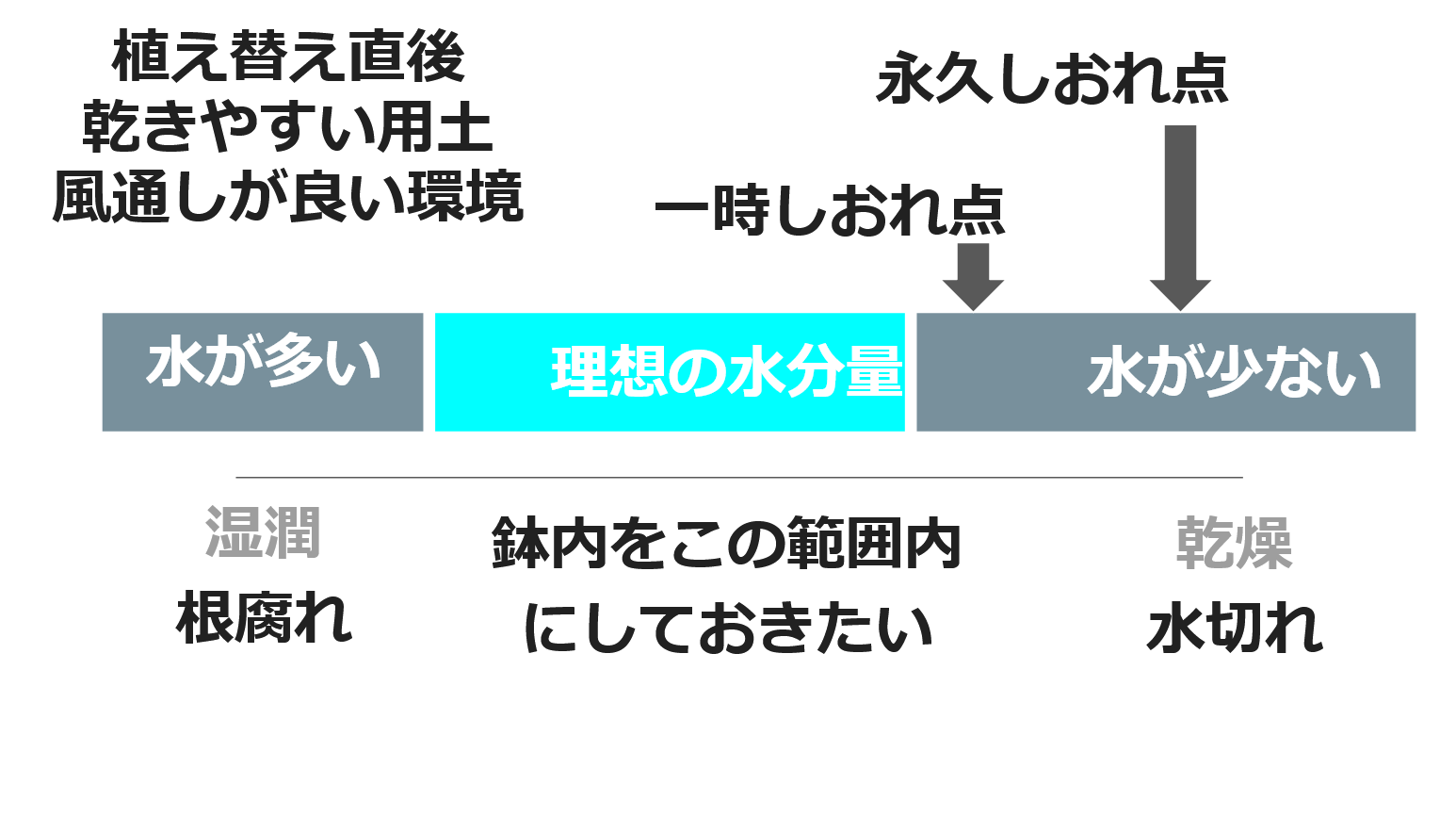

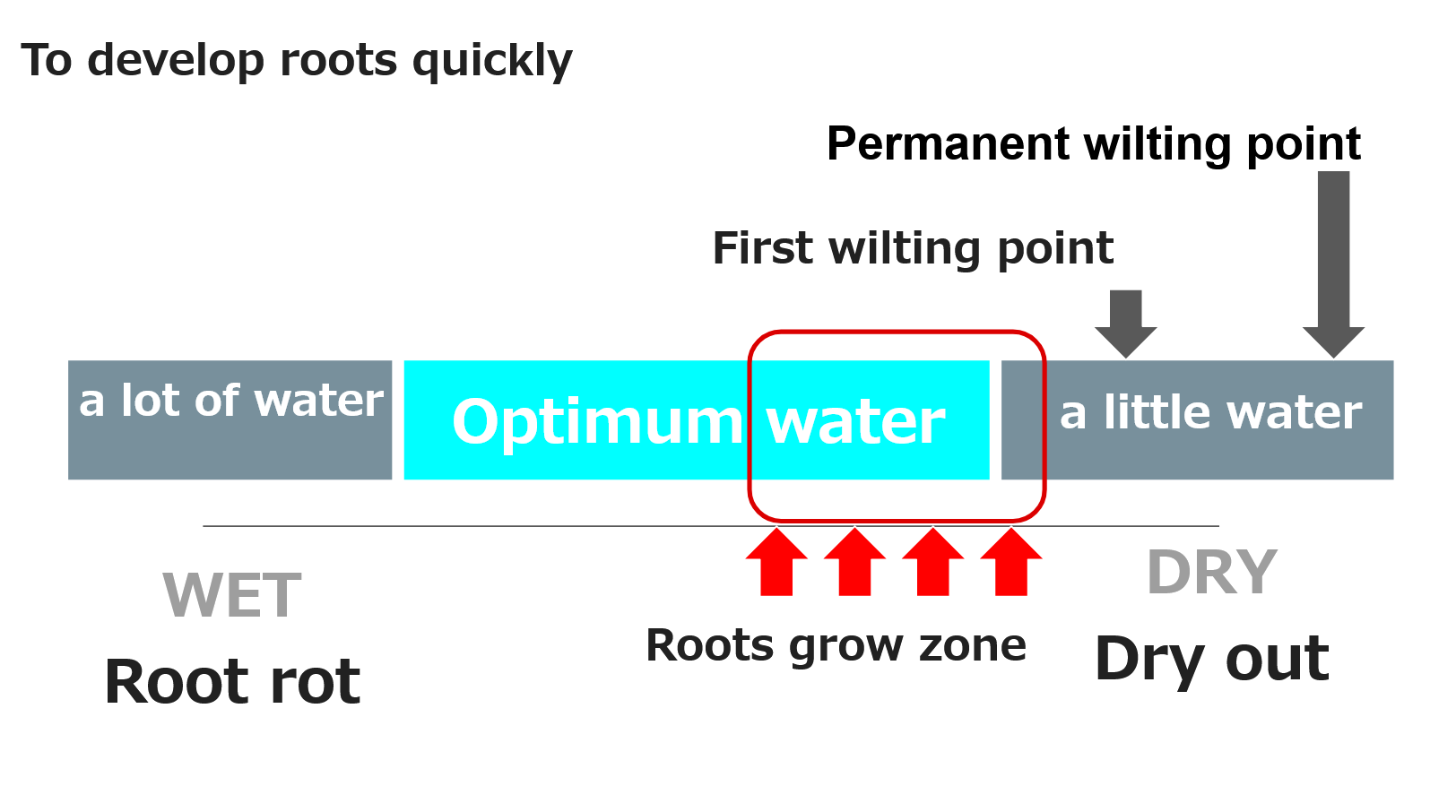

これは、鉢の中の水です。理想の水分量より水が多いと根腐れの原因になります。逆に乾き過ぎで、水が少ないと水切れをしてしまいます。

鉢の中を理想の水分量にしておけば、根腐れもせず、水切れもせず健康に万年青は育ちます。

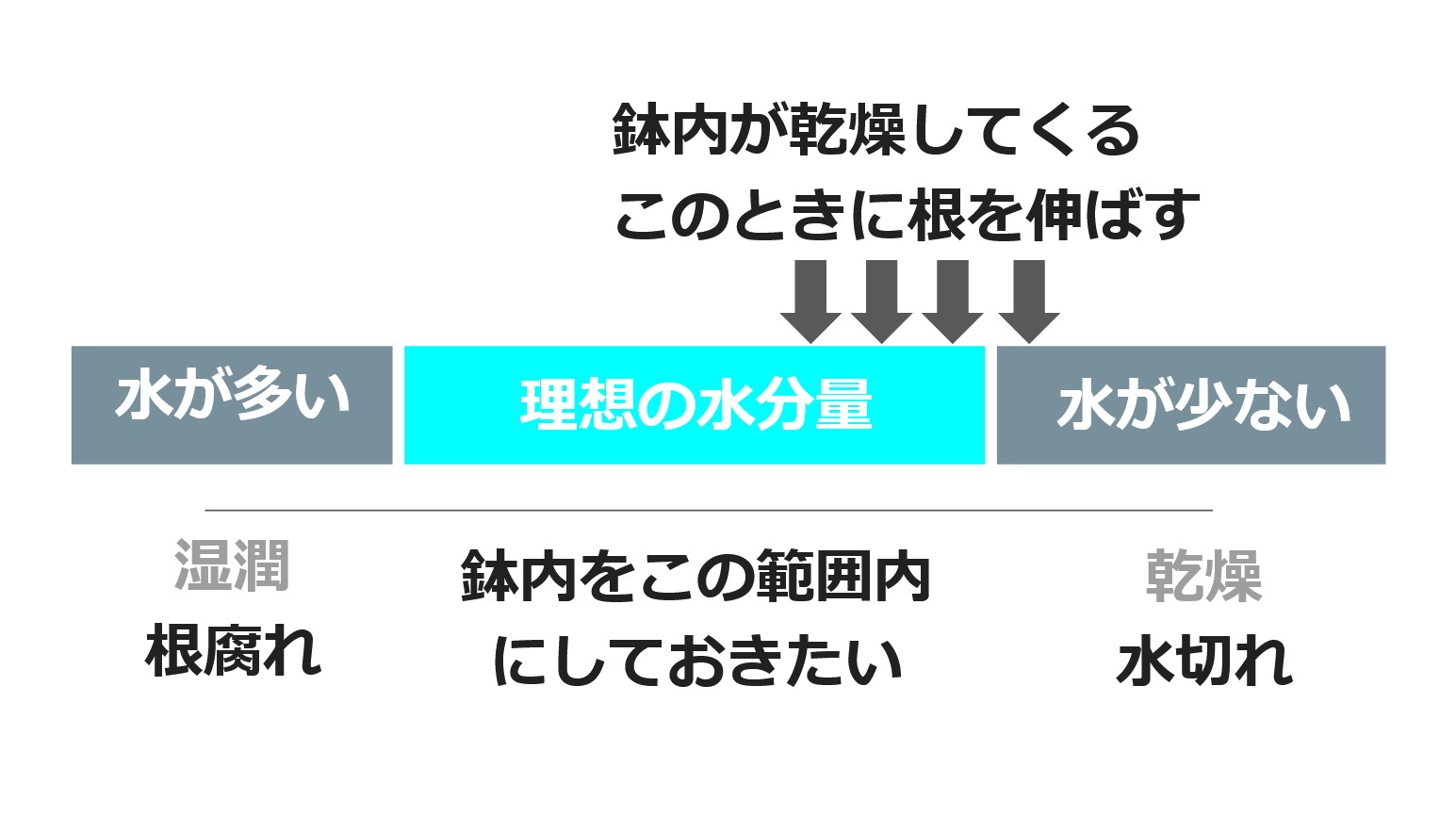

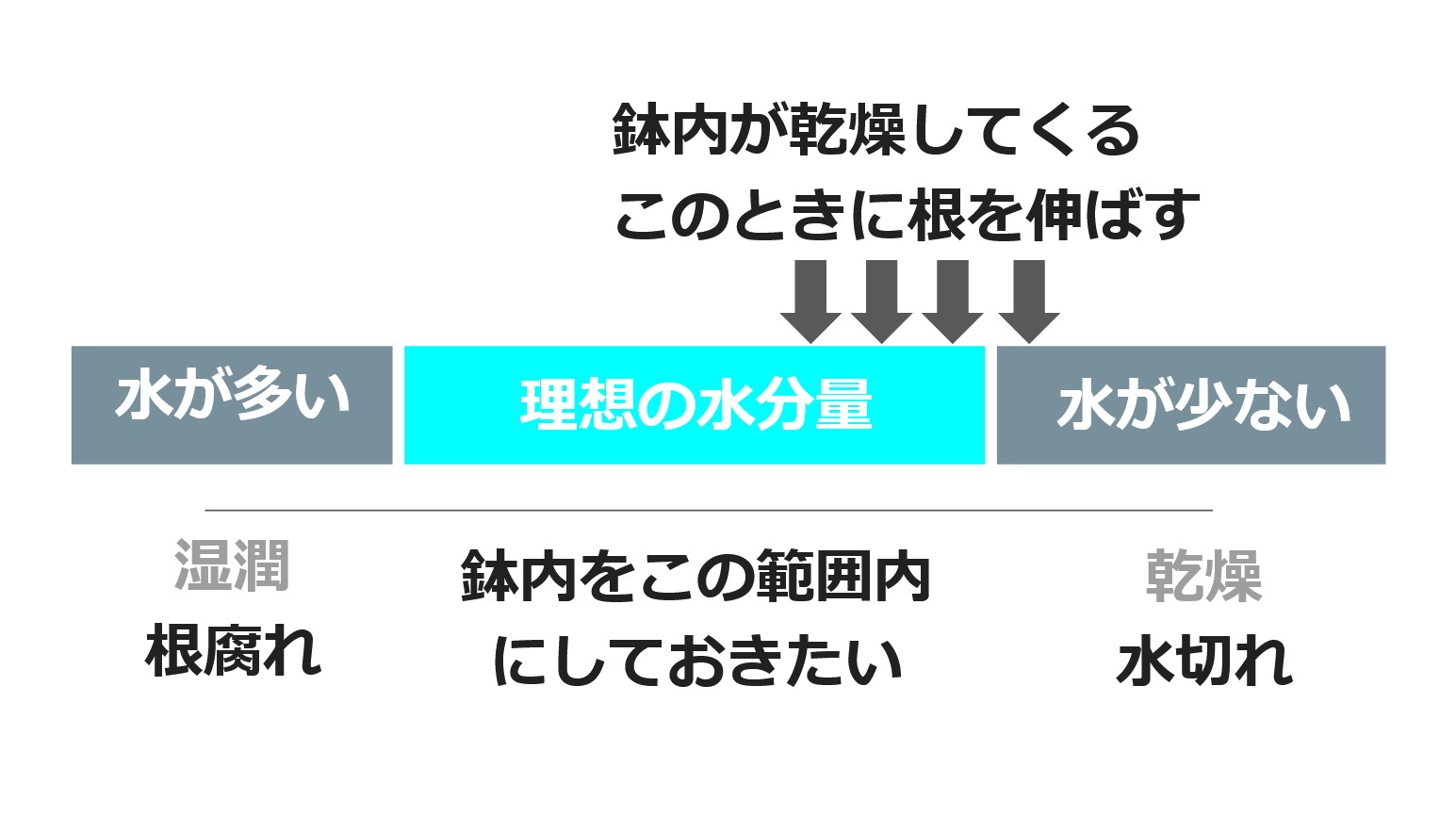

2,オモトが根を伸ばすとき

理想の水分量の中でも、少し水が少ないと、万年青が水を求めて根を伸ばします。これがよく乾いたら水をあげなさい、と言われる理由です。

逆に、水が多いと、万年青は水は十分にあると思って、根を伸ばさなくなります。もっというと、例えば根が10本も必要ないので3本や2本の根でよい、と根が腐っていきます。

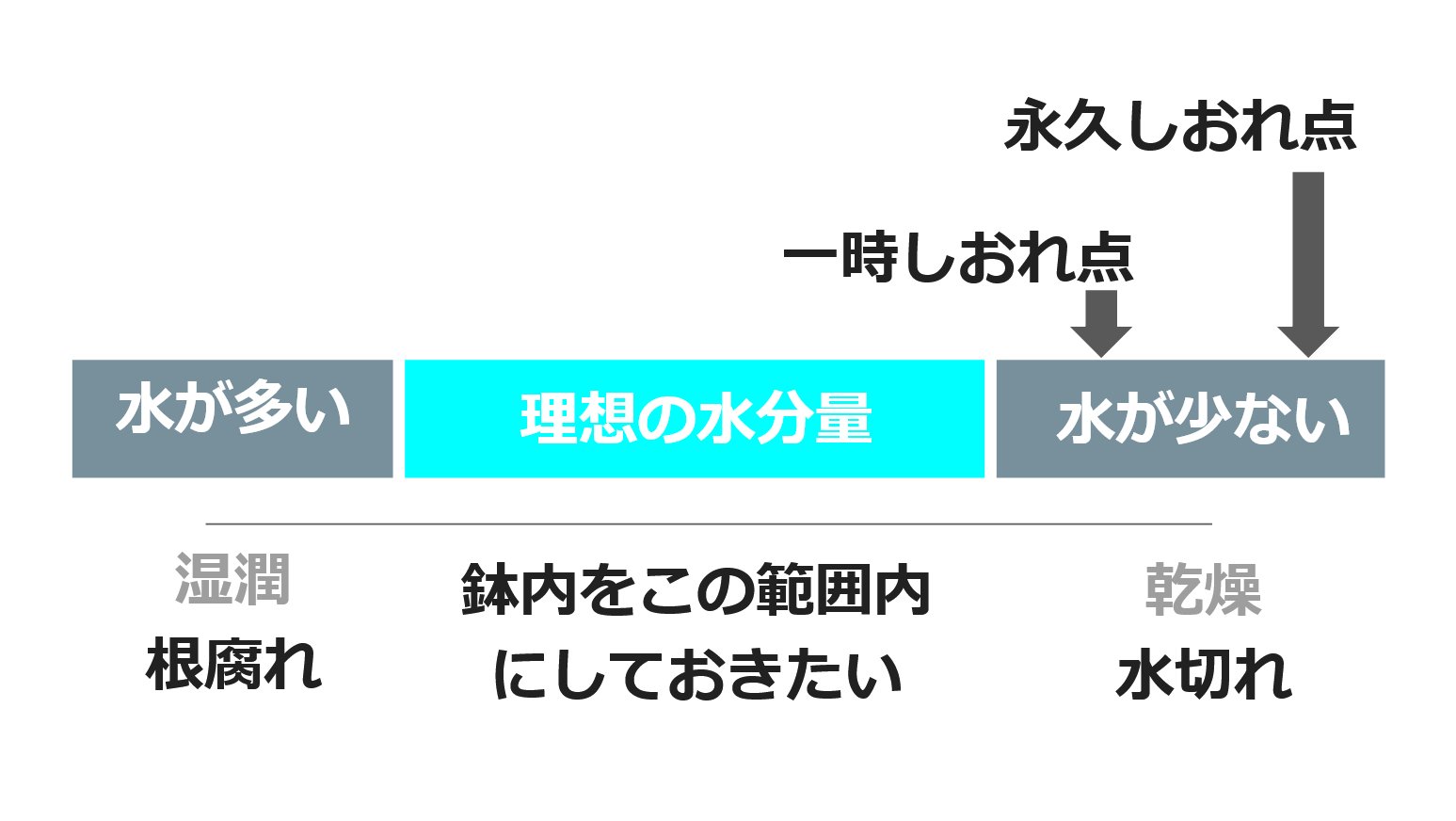

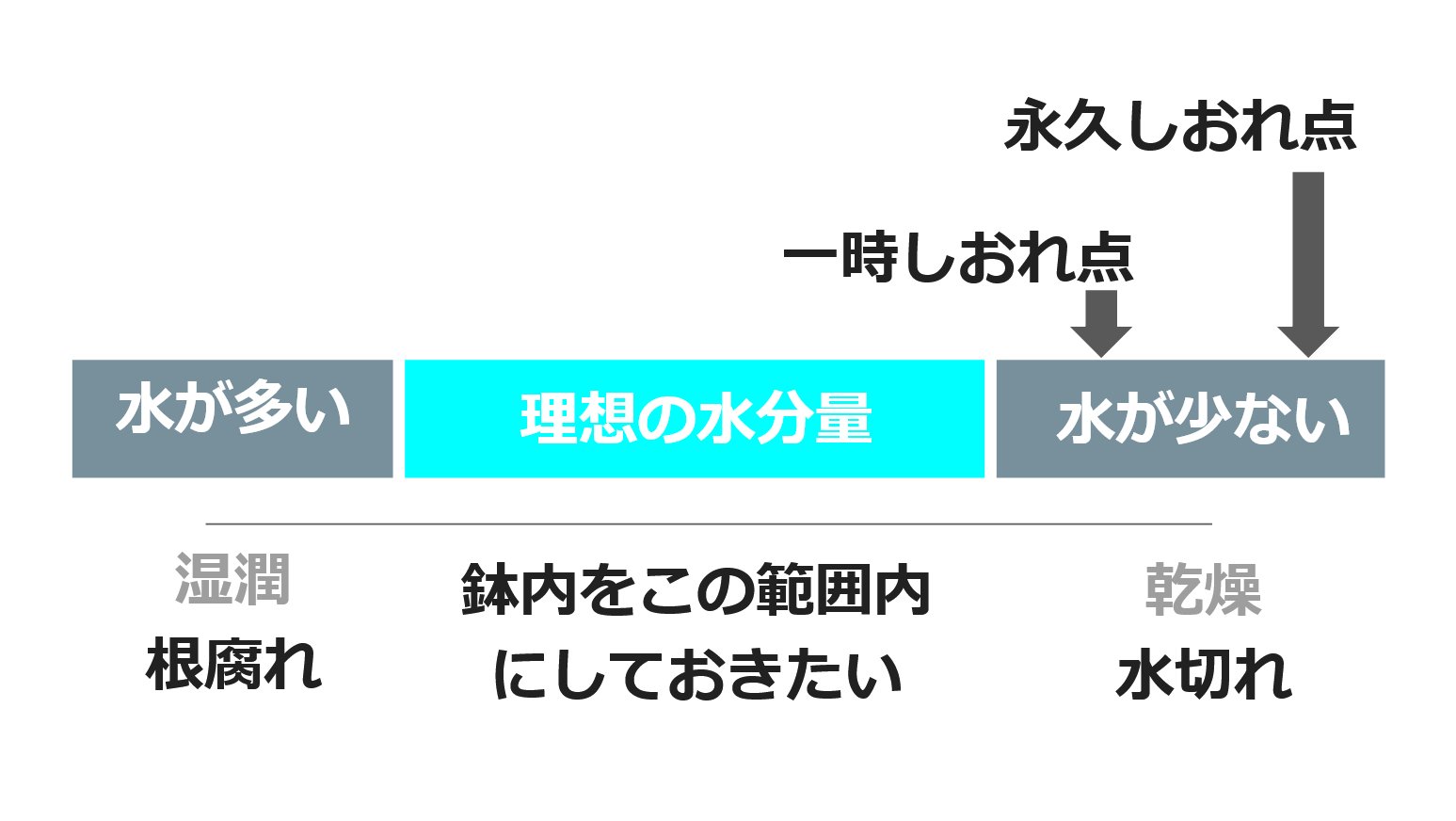

3,一時しおれ点 永久しおれ点

よく乾いたら水をあげればよいのはその通りなのですが、もちろん乾きすぎると水切れでしおれてしまします。このように、水が少なく、乾燥しすぎて、一時しおれ点をこえると、葉が柔らかく、くたっとなってしまいます。万年青は葉肉も厚く、芋にも水分を貯めれるので他の植物より乾燥に強く、一時しおれ点は遠くにありますが、ここを超えると根を伸ばすよりも、くたっとしおれてしまいます。

水やりをもっと忘れていると、永久しおれ点 まできて、万年青は完全に枯れます。ここも、万年青は芋の水分やその生命力で、葉はすべて枯れても、次の年に新芽を伸ばすことがあるので、永久しおれ点は他の植物とくらべてだいぶ遠いです。

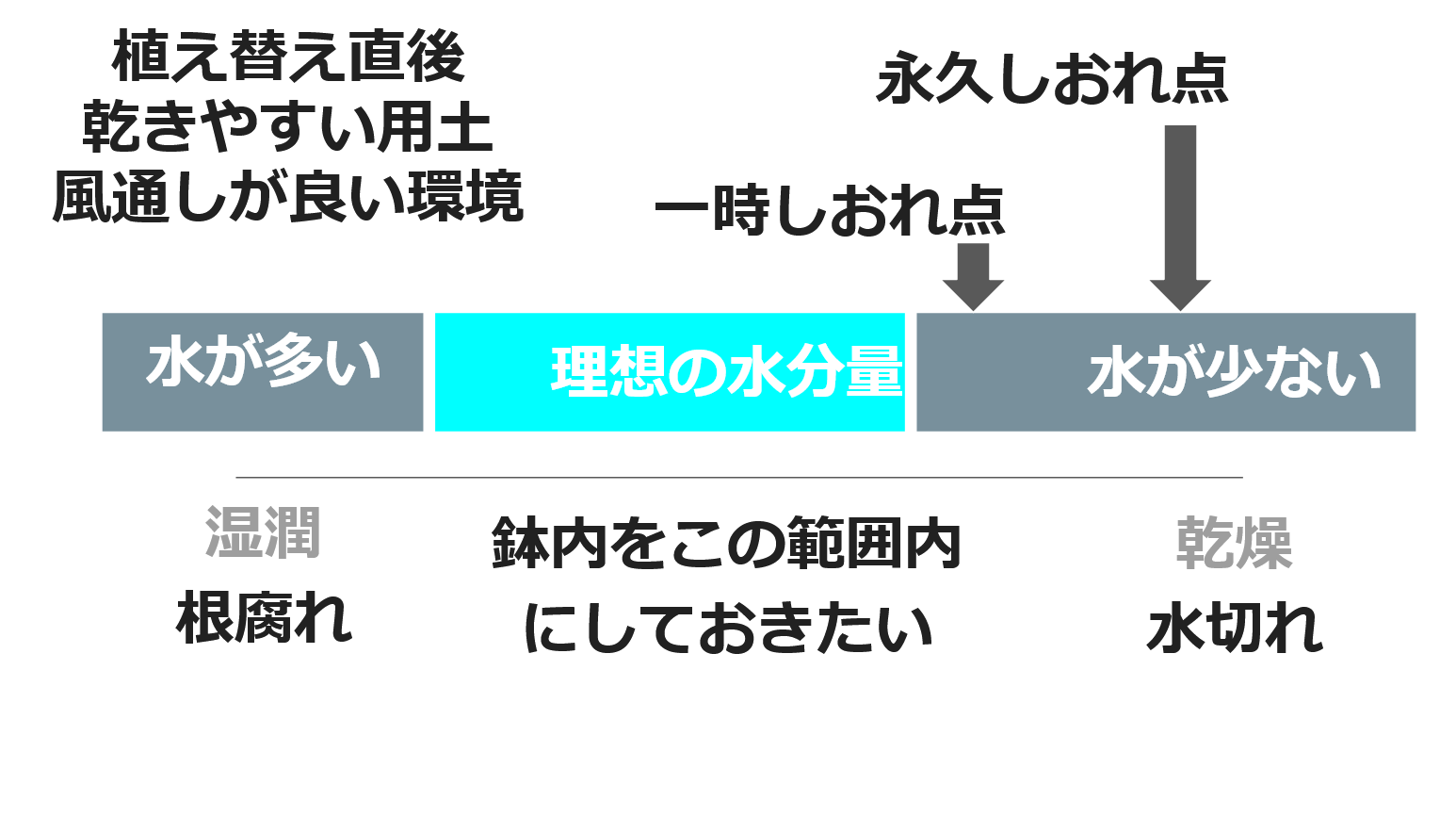

4,1歩踏み込んで

植え替えをした後は用土が水を含まないので、乾燥しやすい

だんだんと用土の水持ちがよくなるので、乾燥しにくくなってくる

乾きやすい用土、風通しが良い環境も早く一時しおれ点がきて、水切れを起こすので気を付けます。

逆に、

水持ちのよい土や赤玉土、水苔のみで植えたり、鉢が大きい、となかなか乾燥しないので、良く乾かしてから水をあげましょう。

5,まとめ

水が多いと、万年青は根を伸ばしません。最悪、根を落とし、酸欠で腐ってしまいます。

よく乾くと、水を求めて根を良く伸ばします。しかし、一時しおれ点を超えるほど乾くとしおれてしまい、万年青にとっては大きなダメージなので、そのギリギリを狙いましょう。

英語版

●動画解説 初心者向け【万年青の育て方】水やりのタイミング 一時しおれ点 永久しおれ点 いつ根を伸ばす

【万年青の豊明園】【How to grow OMOTO】乾いたら水をあげる 酸欠 入門者向け

1年間のおもとの育て方

大ニュース!! 漫画家 安野モヨコ先生 『オモトとわたしと自粛中』

万年青(おもと) 買取サービス 大切な万年青を、次の世代に

地植え万年青、愛好家の万年青の病気の原因、理由と対処法 泥はねと高い棚

万年青の独特な世界観

引越しおもと Q&A よくある質問 FAQ

1年間のおもとの育て方

万年青の植え替え 土か、軽石か、砂利か

おもと わら灰 灰汁(アク)水について

万年青の育て方 日の強さと肥料の関係

おもとの植え替え 完全版(仮)

おもとの耐寒性 USDA Hardiness zone: Zn6a 以上の耐寒性 平均最低気温-23.2 to–20.6℃ 北海道の釧路

万年青にはどの鉢が一番か?

初心者向け よくある質問集

重さをはかるおもとの栽培 失敗しない水やり

水やり

万年青の用土を変えること について

万年青の乾きをみる

万年青の用土について 用土で、水やり、肥料、病害虫はどう変わる?

水やりの目安

夏の水やりは何時に?どんな気温で?水やりしたほうが良いですか? お客様からのQ&A

真夏は生長期?休眠期? 二代目、三代目、四代目の水やり 60年の変化

万年青を枯らす原因、理由 初心者、中級者、上級者 他の植物をやっている人

おもと夏の管理

おもとの消毒【殺菌剤・殺虫剤】について

おもと富国殿

おもと富国殿