特異な葉型 一文字系

古今輪 (一文字)

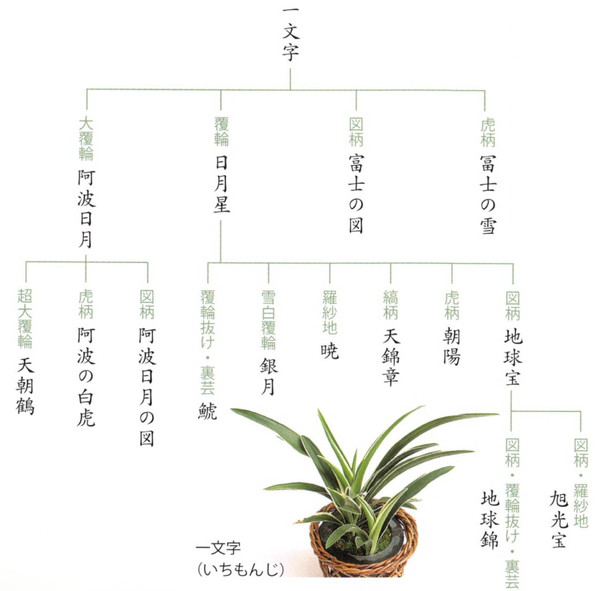

「地球宝」や「日月星」に代表される葉が樋のような葉形のグループを一文字系と呼びます。実生で作出することができず、すべて「一文字」を祖先とした根変わりにて選別されています。

日月星→鯱

左(鯱)→右(銀月)

地球宝→地球錦(地球宝の覆輪抜け)

朝陽→鯱の虎

鯱の虎→阿波の白虎

一文字 (古今輪)

地球錦 (図柄・覆輪抜け・裏芸)

朝陽 (虎柄)

天錦章 (縞柄)

暁 (羅紗地)

銀月 (雪白覆輪)

鯱 (覆輪抜け・裏芸)

富士の雪 (虎柄)

富士の図 (図柄)

阿波日月 (大覆輪) 阿波の白虎(虎柄) 阿波日月の図(図柄) 天朝鶴(超大覆輪)

古今輪 (ここんりん) 一文字