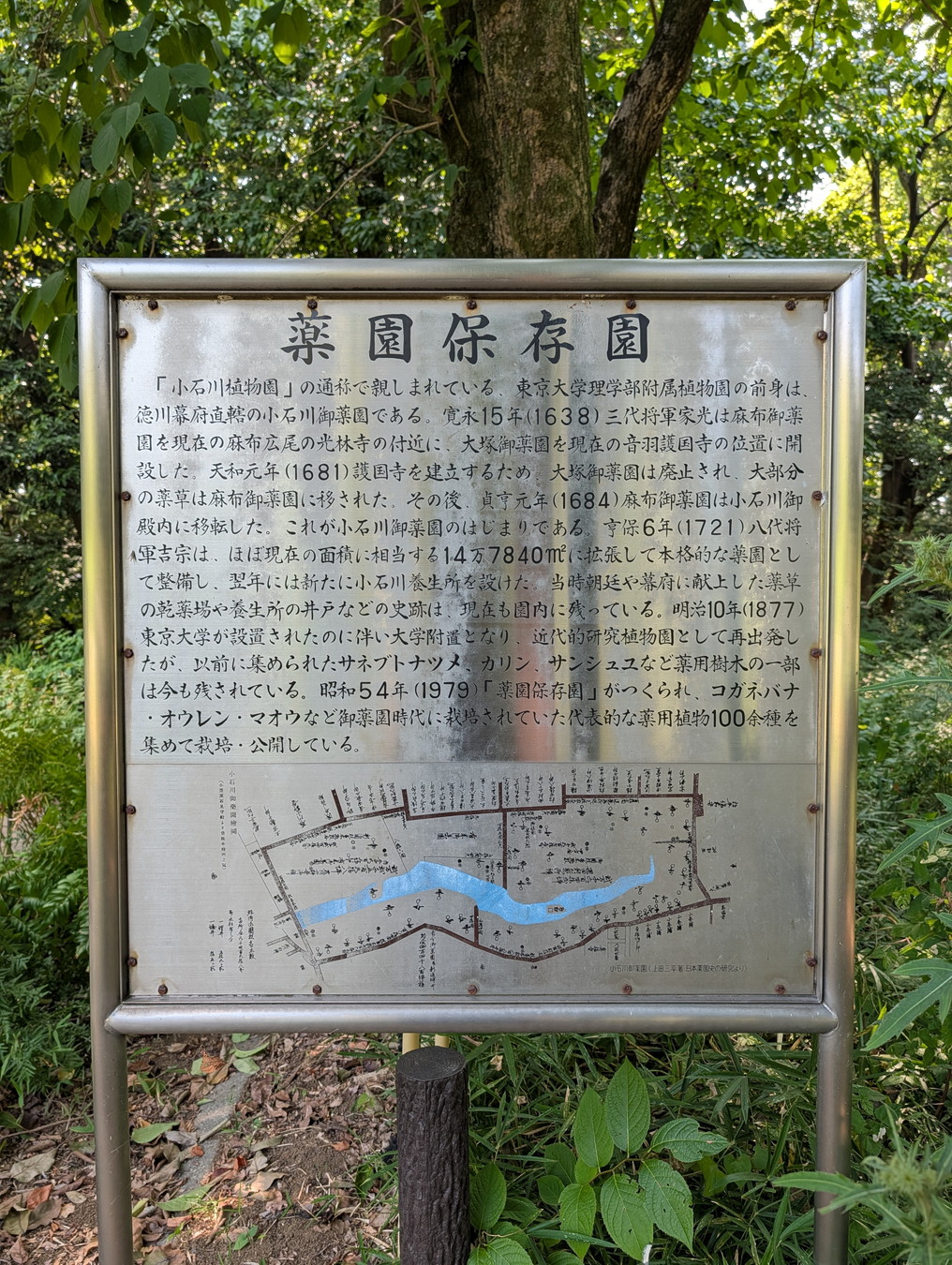

小石川植物園の薬園保存園 (東京大学附属植物園)の「薬草園(御薬園)」

112-0001 東京都文京区白山3丁目7番1号

東京都 小石川植物園の薬園保存園 (東京大学附属植物園)の「薬草園(御薬園)」

歴史 寛永15年(1638年)麻布、大塚に幕府の薬草園を作る

元禄以降 ~ 貞享元年(1684年)薬園の整理・移設が行われ、大塚側(北薬園)は廃止、麻布の薬園が白山御殿(小石川御殿:館林藩下屋敷であった敷地)へ移され、これが「小石川御薬園」となります

移設当初の御薬園はおよそ一万四千坪あまりの規模

享保6年(1721年)、御薬園は白山御殿の敷地全体に拡張され、面積は約4万5千坪に達し、現在の植物園の原型に近づいたとされます。

享保7年(1722年)当御薬園内に 小石川養生所(施薬院) が設置され、庶民への医療を担う施設が置かれました 。享保7年に設立されたこの施設では、御薬園で調整された薬が庶民に無料で処方され、江戸期における医療施設の先駆けとされています。

享保20年(1735年)甘藷(サツマイモ)栽培:飢饉対策や食料安定のため、青木昆陽らが御薬園で甘藷の栽培実験を行ったことも知られています

明治維新後、「大学病院附属御薬園」などを経て、1875年(明治8年)には「小石川植物園」という名称で整備され始めます。

明治10年(1877年)東京大学(当時:帝国大学)が設立され、小石川植物園はその研究施設の一部となりました。

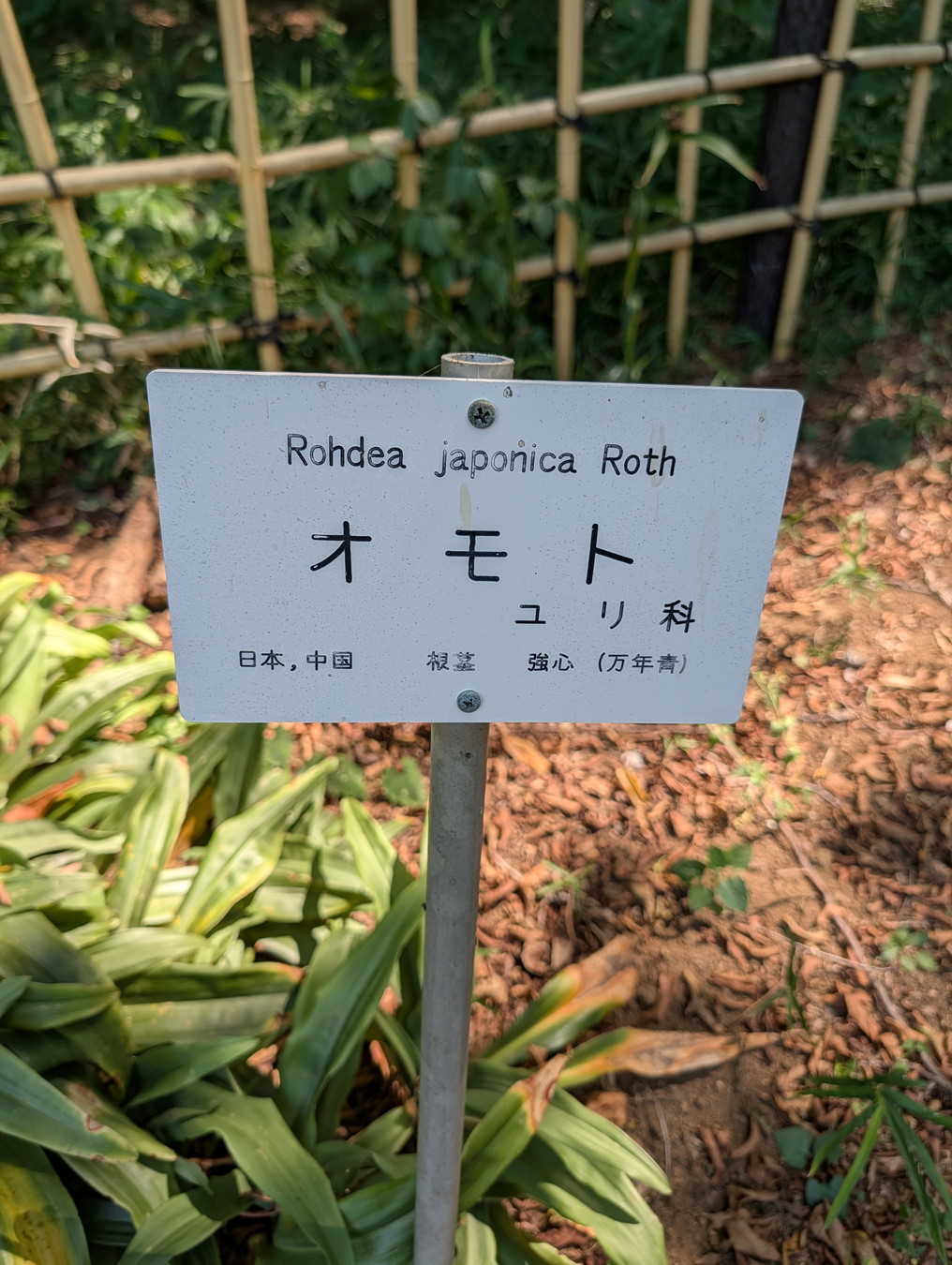

薬園保存園では、当時栽培されていたとされる約120種の薬用植物を再現して栽培しているとされています。

万年青は、江戸時代、尾張の薬草園でも最初から植えられていました。

もしかすると、薬草園が開かれた寛永15年(1638年)には植えられていたかもしれませんね。

万年青自体が、民間療法として優秀だったのは、引越し萬年青として人と共に移動し、地植え、鉢植えともに管理が非常に楽だったのも理由の一つかもしれません。木を接ぎ木や挿し木、定植するよりも、万年青なら芋をもってこればまず根付きました。多年草なので、毎年種を集めて、毎年蒔く必要もない、春夏秋冬、常に葉や芋を薬草として使えるのも便利ですね。

お写真すべて岡本様より 2025.9.26

情報提供、誠にありがとうございました。