索引

- 万年青 夏 愛知県岡崎市 豊明園 栽培管理

- 潅水 水の管理

- 採光

- 通風

- 施肥

- 病害虫の予防と駆除

- 夏の作の注意点

- 【万年青の育て方】7月の管理の基本 水やりと30-35℃、乾きと休眠、振り水、日よけと柄、病害虫、植え替え

- 【万年青の育て方】7月の注意点 ホースの水、芯の水、扇風機の風、肥料、薬害

- 7月の万年青の育て方

- ●動画解説【万年青の育て方】7月の栽培の基本 最悪枯れる7月の注意点 温度 下葉が落ちる 水やり 採光と芸 日当たり 置き場所 病害虫

- 7月の注意点 蒸れ対策 10の方法

- ●動画解説 最悪枯れる7月の蒸れ 夏、暑さ、蒸れ対策10個【万年青の育て方】風通し 富士砂 用土 黒鉢 肥料傷み 休眠 水やり 水はけ

- 7月の致命傷

- ●【万年青の育て方】最悪枯れる7月の致命傷 蒸れ、根の酸欠 風通し 栽培の基本 採光と芸 日当たり病害虫

- ●動画解説 【雨の日の万年青の育て方】創業100年を超える豊明園の万年青栽培 雨の注意点 万年青管理の日常

- ★6月の育て方 8月の育て方

万年青 夏 愛知県岡崎市 豊明園 栽培管理

2019年7月3日 豊明園第一温室 温室内は3日目の換水で管理しています。

アク水(灰汁)も換水時に行います。

夏の作の基本 7月編

水やり

7月中の水やりは暑さのせいで難しいです。30℃以下で、寒冷紗などの日よけで直射日光が当たらなければ、乾けばしっかりと水をやれば、葉はまだまだグングン伸びていきます。

35℃を超えるような日や地域もあると思います。そうなれば、なるべく水をやり過ぎないようにします。万年青によっては、夏の暑さで休眠をして、水の吸い上げが極端に落ちるものがあります。そういった万年青ではよく乾いてから水をやらないと、根腐れのもとになってしまいます。

人間と同じで、空腹になったらご飯を食べれば健康ですが、お腹一杯なのにまだご飯を食べて、それが何日も続けば病気になってしまいます。同じように、良く乾いてから水をやらないと根腐れになるので気をつけましょう。

直射日光もつよいので、昼中の水やりは避けた方がよいでしょう。上げた水が、直射日光で熱をもち、根を傷める原因になります。豊明園では、夕方の水やりか、まだ日も上がらない早朝の水やりにして、昼中の直射日光の強いときには水がよく乾いているようにします。

振り水 パラ水

名前の通り、軽くふっただけの水や、ぱらっとかけただけの水のことです。真夏になると暑さから水やりの判断が難しいときも出てきます。今よりも朝やった方がよいかな、夕方やった方が良いかなと迷ってしまうときに振り水だけにして、表面、首元にさっと水をかけ、半日、一日水やりを伸ばします。水の多すぎを防ぐ一つの方法です。

日よけ 採光

万年青は半日陰を好む日陰植物です。明るい日陰が一番手間がかからずに育てることができます。西日も朝日がしっかりとれれば、さえぎっても大丈夫です。

羅紗などの芸の強いもの、虎や矢筈、図などの柄物はある程度しっかりと日にあててやると芸はよりよく、柄はより冴えます。朝日をよくとることで柄の反応はよいです。

ここは塩梅(あんばい)なのですが、日が強すぎると凝ってくるといって、葉が厚く、堅くなりすぎて葉の伸びが悪くなります。また、獅子などは葉が厚くなりすぎて、巻きが悪くなるので、ご自分のお棚にあった、よい採光を、その年の気候と相談しながら調整しましょう。

置き場

日よけとかぶりますが、直射日光が昼間から夕方まで当たらない場所がベスト。

風がよく通る場所ならよくできます。

肥料 アク水 微量要素 竹酢液

置き肥は豊明園では一番遅くて6月初めで終わります。豊明園のある愛知県岡崎市では、5月ぐらいから30℃を超える日があるので、そうなったら肥料当たりが怖いです。

そうなので、7月は置き肥はなし。春から初夏に置いた置き肥は豊明園ではそのままです。カスがでるので、取り除いてもよいでしょう。

その代わり、天気の良い日にごく薄い液肥 スーパー1を10000倍でやります。

また、微量要素 竹酢液も1万倍でやります。アク水もやりますが、これらは混ぜない方がよいです。

消毒 病害虫

月に2度前後、殺菌剤を散布します。殺虫剤は0-1回、虫の様子を見ながら。この時期は高温になるので、高温や直射日光による薬害が出やすいので注意。

植え替え

この時期はしません。暑さで葉が落ちやすいのと、植え替えて突然枯れるものもあるので、気をつけます。もし、どうしても植え替えをしなければならないときは、植え替えた後はしっかりとした日陰でいつも以上に気温、日光によく慣らしてから、棚に戻します。

7月26日 豊明園第一温室

2019年7月3日 豊明園第一温室 引越しおもと・江戸万年青の展示

2019年7月9日 豊明園 外展示棚

7月3日 よしづ・ダイオネットで遮光

7月3日 よしづ・ダイオネットで遮光

7月11日 豊明園第二温室 全開

7月11日 豊明園第二温室 全開

南日本では本格的な梅雨期です。オモトが高温多湿のため休眠に入り真夏です。できるだけ乾燥気味に管理します。風通しの良くしておきます。

潅水 水の管理

7月 水温が高くなるので、よしづをのせて管理しています。

7月 水温が高くなるので、よしづをのせて管理しています。

ホースの水が熱湯になるので、気をつけます。水を出す時には、しっかりと水が冷たいことを確認してから上げるようにします。

豊明園では、夏場は夕方の水やりが多くなるので、ホースの中が熱湯になり、危険です。同じように、マンションのコンクリートの上のホースなどは気をつけます。

7月22日 つまようじと富士砂の色の変わり具合を見て換水時をきめます。

7月22日 つまようじと富士砂の色の変わり具合を見て換水時をきめます。

まだ天候が安定せず、みずやりのいちばんむつかしい時期です。その日の天候と、鉢の乾湿によって判断します。温度と湿度の高い日は、水を控えて渇き気味にしておきます。しかし晴れた日はたっぷりと水をやります。高温情報が出るころの潅水は夕方にきりかえます。

7月22日 重さで水分量を記録 テストしています。

7月22日 重さで水分量を記録 テストしています。

採光

7月11日 豊明園 外棚 日差しがきつく早朝よりダイオネットを張る。

7月11日 豊明園 外棚 日差しがきつく早朝よりダイオネットを張る。

梅雨明けとともに日差しが強くなりますから、採光は朝のうち2時間くらいで充分です。あとはよしずやダイオネットなどで日覆いをします。

7月26日 豊明園 外棚 雨上がりの朝7時

雨上がりの際、葉の芯に水がたまっていて、そこに強い日光があたり、水が煮えてしまうことがあります。

7月3日 太陽殿の虎(たいようでんのとら)虎柄の系統はなるべく採光の時間を長くとる。この場所は9時30分まで直射の場所で管理。採光時間は4時間30分。

7月3日 太陽殿の虎(たいようでんのとら)虎柄の系統はなるべく採光の時間を長くとる。この場所は9時30分まで直射の場所で管理。採光時間は4時間30分。

通風

7月15日 扇風機で通風

7月15日 扇風機で通風

この時期は「風でオモトをつくる」とまでいわれています。できるだけ風の通るようにし、オモトが蒸れないように涼しくしてやります。風通しの悪い場所では、オモトに赤星病やカイガラムシがつきやすくなります。また芋が蒸れて傷んだりもします。

施肥

7月29日 アク水(灰汁)潅水時に行います。

7月29日 アク水(灰汁)潅水時に行います。

肥料は置き肥えは中止します。液肥はごく薄いものを月に2回ほど、灰汁(わら灰)をうすめて換水するときに混ぜておこないます。

病害虫の予防と駆除

高温多湿が病害虫にとっては最適な条件になり、オモトにつく害虫のすべてが、最も活発に活動する時期です。オモトにしょうじょうが出ていない場合でも予防の農薬散布が必要です。おもに出る病気は赤星病、害虫はスリップス・カイガラムシ・ナメクジなど。薬剤散布する場合薬剤はそれぞれ薄め方が異なりますから、注意書をよく読んで、濃度をまちがえないようにしてください。

7月8日 実が膨らみ始めています。実にも縞柄がわかるようになってきました。

7月8日 実が膨らみ始めています。実にも縞柄がわかるようになってきました。

7月9日 新芽が勢いよく伸びています。

7月9日 新芽が勢いよく伸びています。

7月16日 おもと根の状態

7月16日 おもと根の状態

7月21日 新生殿(しんせいでん)新根や根毛も沢山出ています。細く黒い根は落ちます。又3年葉は新根が葉を割っているため右下の葉は落ちます。植え替えしない場合は葉が持つこともあります。

7月21日 新生殿(しんせいでん)新根や根毛も沢山出ています。細く黒い根は落ちます。又3年葉は新根が葉を割っているため右下の葉は落ちます。植え替えしない場合は葉が持つこともあります。

7月22日 縞獅子の根っ子、元気に伸びています。子供が出てきたので下葉の色が変わってきています。

7月24日 愛玉殿(あいぎょくでん)の芋吹き 葉がしっかりしてきました。

7月24日 愛玉殿(あいぎょくでん)の芋吹き 葉がしっかりしてきました。

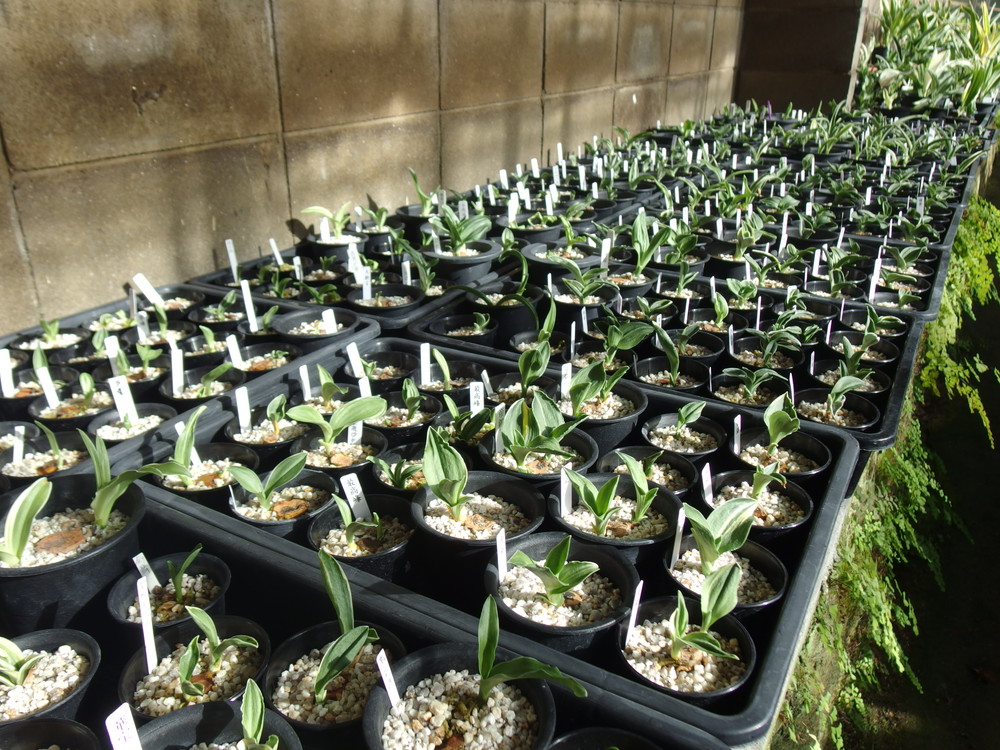

7月26日 今年の芋吹き苗

7月5日 3月に種まきして葉がでてきました。

7月5日 3月に種まきして葉がでてきました。

7月17日 実生、柄がはっきりわかる。

7月17日 実生、柄がはっきりわかる。

7月30日実生の鉢上げ

7月30日実生の鉢上げ

夏の作の注意点

水やりのホース

ホースの水が熱湯になるので、気をつけます。水を出す時には、しっかりと水が冷たいことを確認してから上げるようにします。

豊明園では、夏場は夕方の水やりが多くなるので、ホースの中が熱湯になり、危険です。同じように、マンションのコンクリートの上のホースなどは気をつけます。

熱湯をかけると1~数日で万年青はとろけてしまいます。

雨上がりの後の日

雨上がりの後、空気も綺麗になり、日光の光線も強くなっています。

葉の芯に水がたまっていて、そこに強い日光があたり、水が煮えてしまうことがあります。葉の芯に、熱湯ができることになって万年青を傷めることになるので気をつけます。私たちは雨から日がでたらすぐに日よけネットを引くようにしていますが、お仕事で外に出られている方は、ネットを引いてから朝出ていくようにしましょう。

扇風機で通風

夏の暑さから、太平洋側では扇風機を回すお棚も増えてきました。(電気代も強で24時間24円、弱で24時間12円 参考値、各位調べてください。)

この時に、直接万年青に風が当たるとそこだけ乾燥し、水切れによる葉焼けが起こることがあります。葉の白い覆輪や虎、図がなりやすいので注意。

私たち豊明園では、お棚下に当てたり、万年青の横に風の通り道ができるようにして、万年青に扇風機の風が直接当たらないようにしています。

風が止まってしまう場所や、蒸れる場所では病害虫も出やすく、根も蒸れて落ちやすくなります。

おもとの実生 洗面所において生育状態を見ています。

おもとの実生 洗面所において生育状態を見ています。

置き肥 液肥など

肥料をやる場合、7月では気温が30℃を超えていることも多いでしょう。肥料当たりが出始める頃です。私たちは肥料の置き肥はもうやらずに、ごく薄い1万倍ほどの液肥を2週間に1-2回やります。35℃になってきたら頻度を低く。

豊明園では、置肥はそのままにしておきます。カスが出やすいので、夏前に置肥を撤去するのもありだと思います。

逆に、ワラ灰、微量要素、竹酢液を定期的にやります。

病害虫の防除と薬害

この時期、病害虫も非常に活発に動きます。万年青を食害する虫は多くないですが、スリップスなどにやられないように殺虫剤を、

病気も出ることがありますので、殺菌剤をやるとよいでしょう。

ここで、薬剤散布の注意点!生長期と暑い時期の薬剤散布では薬害は出やすいです。日が強いとき、気温が高いとき、に薬害が出て生長障害、奇形がありますので気をつけます。

また、雨がすぐに降るときは薬剤が流れて意味がなくなったり、風が強く、風下に洗濯物、車、人などがあるときは思いもよらない被害になることがありますので、気をつけましょう。

柄が出ない

こればっかりは諦めないといけないときがあります。その年の気候で、曙、虎、図、矢筈などが出にくい年、出やすい年があります。

また、図や虎の一部では、完全に消えてしまうものもあります。これらも、諦めずにやっていると子にひょっこり現れることもあるので、一年、柄が悪くても気にしないようにしましょう。

曙、虎、矢筈などは、絶対に柄がでるものがあるので、一年だめでも、来年は作場の日当たり、肥料を改良していけば、必ず柄は戻ります。

白雀(しろすずめ)この時期になると自然に下葉が枯れてきます。新しい葉と変わります。おもとの生理現象。白い部分は午前中の採光を強めて管理すると白さが鮮やかになります。

【万年青の育て方】7月の管理の基本 水やりと30-35℃、乾きと休眠、振り水、日よけと柄、病害虫、植え替え

【万年青の豊明園】【How to Grow OMOTO in July】

【万年青の育て方】7月の注意点 ホースの水、芯の水、扇風機の風、肥料、薬害

【万年青の豊明園】【Points of OMOTO in July】

こんにちは、万年青の豊明園です。今回は、

7月の万年青の育て方

についてお話します。

トピックは、

| 1. 7月の注意点 | 7. 置き場 |

| 2. 7月で気を付けたい温度の目安 | 8. 肥料ワラ灰微量要素竹酢液 |

| 3. 水やり | 9. 消毒 病害虫 |

| 4. 風通し | 10. 植え替え |

| 5. 採光 | 11. 下葉が落ちる |

| 6. 採光と芸 | 12. まとめ |

です。では、行ってみましょう!

1. 7月の注意点

一番気を付けるのは蒸れです。35-40℃近くに午前中から夕方までなるような日に、鉢の中が蒸れていると、鉢を万年青ごとぐつぐつ煮ているようになり、根芋を傷めてしまいます。万年青が一気に傷んだり、枯れるのは、殺菌剤や殺虫剤の倍率ややり方を間違えての薬害、肥料が多すぎるときと、この真夏に蒸れて根芋を傷めたときです。

2. 7月で気を付けたい温度の目安

温度が30℃以下、最高気温が33℃ぐらいまでは万年青の新しい根や葉がぐんぐん生長するので、水切れや肥料切れは気を付けます。

それ以上の気温、35℃を超えると危険な温度なので、蒸れないように管理しましょう。もちろん、元気のよい木はそれでも夏中伸びるので、葉の伸びを見ながら対処していきます。

3. 水やり

温度が30℃以下では、水切れを起こさず、乾いたらしっかりとあげましょう。

最高気温が30-35℃はグレーソーンで、早いものは30℃を超えると夏の休眠に入るものもあります。そうすると、今までの生長期のように、水をどんどん吸わなくなるので、乾きが悪くなります。そうなったら、春や秋のように乾く2歩手前で水をやるのではなく、しっかり乾いたら水をあげるようにしてください。

35℃を超えると、多くの万年青が休眠してきます。日本の夏は湿度も高いので、よく乾いたら水をあげましょう。この時は、日中の蒸れが怖いので、朝の水やりではなく、夕方に水やりをしています。

すこし乱暴ですが、私たちは迷ったら水を次の日に持ち越しています。

4. 風通し

夏場、どんな気温でもそうですが、風通しの良い場所がベストです。万年青は風で作る、とも言われ、蒸れないようにします。

風が止まる場所や時間帯では、扇風機を回してもよいです。その時は直接風が万年青に当たると白い部分を焼いてしまうことがあるので、部屋全体の空気が動くように扇風機を回します。

5. 採光

万年青は日陰を好む、シェイドプランツです。早朝の直射日光以外は、よしずやひよけでカットしましょう。昔は万年青の豊明園でも午前中一杯は日を取りたいとやっていましたが、直射日光が強すぎる感じがします。自分のお棚と、万年青の品種でどのくらいまで日が当てれるのか、日よけは50%、70%、90%なのか、2重にした方がよいのか見極めましょう。

6. 採光と芸

羅紗などの芸の強いもの、虎や矢筈、図などの柄物はある程度しっかりと日にあててやると芸はよりよく、柄はより冴えます。朝日をよくとることで柄の反応はよいです。

ここは塩梅(あんばい)なのですが、日が強すぎると、葉が厚く、堅くなりすぎて葉の伸びが悪くなります。また、獅子などは葉が厚くなりすぎて、巻きが悪くなるので、ご自分のお棚にあった、よい採光を、その年の気候と相談しながら調整しましょう。

7. 置き場

風通しよく、できれば、午後からは建物の陰になる場所が良いでしょう。日が強い地域では、真夏は屋敷の北側に置き、午前中も日陰になる場所でもよいでしょう。

8. 肥料 ワラ灰 微量要素 竹酢液

置肥は秋まで追加で起きません。その代わり、天気の良い日にごく薄い液肥 スーパー1を10000倍でやります。また、微量要素のマルチケーミンや 竹酢液も1万倍でやります。

ワラ灰もやりますが、これらはphが違うので、ワラ灰だけは常に単独でやります。

9. 消毒 病害虫

殺菌剤は月に2度前後散布します。雨に良く当てる場合は3回、殺菌剤を散布します。殺虫剤は虫の様子を見ながら0-1回。この時期は高温になるので、高温や直射日光による薬害が出やすいので注意。

10. 植え替え

この時期は子供もでて植え替えたくなる初心者さんもいらっしゃいます。暑い時期に植え替えると下葉が落ちる、突然枯れることがあるので極力秋まで待ちましょう。しかし、万年青の調子が悪い、と思ったらすぐに植え替えてみてみます。

11. 下葉が落ちる

新しい根や葉が出れば、自然と下葉は落ちていきます。春から秋の万年青の自然なので、黄色くなったら切ってもよし、最後まで枯れるまで待ってもよいでしょう。

12. まとめ

温度が30℃以下では、水切れを起こさず、乾いたらしっかりと水をあげましょう。

35℃を超えると、多くの万年青が休眠してきます。真夏は水をあげたくなりますが、よく乾いたかどうかをみてから、水をあげましょう。

一番注意をするのは蒸れです。35-40℃近くに午前中から夕方までなるような日に鉢の中が蒸れていると、鉢を万年青ごとぐつぐつ煮ているようになり、根芋を傷めてしまいます。よく乾いてから水をやる、夕方に水をやるなどして、日中に蒸れないようにしましょう。

日を良くとるとどんな万年青も芸が良くなりますが、葉焼けに気を付けます。

●動画解説【万年青の育て方】7月の栽培の基本 最悪枯れる7月の注意点 温度 下葉が落ちる 水やり 採光と芸 日当たり 置き場所 病害虫

【万年青の豊明園】【How to Grow OMOTO in July】

7月の注意点 蒸れ対策 10の方法

万年青の富国殿が一鉢20~30万円近くした30年以上前、夏の暑さで何十本も枯らしたことがあります。愛知県岡崎市の真夏の暑さは尋常ではないので、用土、水やり、風通しを改善してきました。

7月、私たちが一番気を付けているのは蒸れです。35-40℃近くに午前中から夕方までなるような日、鉢の中が蒸れていると、鉢を万年青ごとぐつぐつ煮ているようになり、根芋を傷めてしまいます。

私たち万年青の豊明園がしている、鉢が煮えるのを回避するための蒸れ対策を10個ご紹介するので、夏の蒸れで根を傷めてしまった、根を傷めたくないという方は参考にしてみて下さい。

| 1,富士砂 | 6,黒鉢 |

| 2,用土粗目 | 7,風通し |

| 3,水はけ良い用土 | 8,夏の休眠 |

| 4,生命力 | 9,夕方の水やり |

| 5,肥料痛み | 10,日よけ |

1,富士砂 万年青を植える際、首元を水苔ではなく、富士砂にします。夏の蒸れからくる、首元の傷みを回避します。新根をだすには水苔がよいので、真夏だけ水苔をとったり、少し深植えにする方もいらっしゃいます。

2,用土粗目 用土を大中小で分けたとき、小粒が少なく、中や大の粒が多いです。用土が荒いと水はけもよく、通気性もよくなります。

3,水はけ良い用土 用土は、赤玉などの水持ちのよい用土ではなく、軽石、朝明砂、ゼオライト、日向土、桑炭のような水はけのよい用土を使います。これは、万年青の豊明園が特に蒸れやすい地域だからです。

4,生命力 この真夏以外で、普段から雨に当てる、寒さに当てる、日をしっかり当てる、肥料を少なくすることで、万年青自体の免疫力?や生命力を強くします。

5,肥料痛み 肥料の置肥は遅くとも6月初めまでにして、暑さでの肥料痛みをなくします。

液肥も夏中やるが、月に数回、1万倍という薄いもの、ほとんど水のような液肥でやります。多少万年青の色が薄くなったとしても、秋に肥料をやるので問題ないと割り切っています。

6,黒鉢 すべての万年青ではできませんが、黒鉢では、鉢自体が呼吸をして、通気性が良いので蒸れにくいです。通気性の良い、蒸れにくい鉢を選びます。

7,風通し 風が止まるときがあるので、扇風機で風の流れを作ります。

8,夏の休眠 暑くなる5月くらいから、万年青の夏の休眠のサインをきちんとキャッチして、休眠してきたら水やりの頻度を減らしていきます。

9,夕方の水やり 朝の水やりですと、よっぽど早朝でないと、その水が抜けきる前に温度、日光が強くなるので、夕方の水やりにします。2021年は7月11日から夕方の水やりにしました。6月から夕方の水やりにすることもあります。

10,日よけ 日は朝日の数時間で良いです。7-8時から日よけ、よしづをして、朝から夕陽までの強い日をカットします。

●動画解説 最悪枯れる7月の蒸れ 夏、暑さ、蒸れ対策10個【万年青の育て方】風通し 富士砂 用土 黒鉢 肥料傷み 休眠 水やり 水はけ

【万年青の豊明園】【How to Grow OMOTO in Summer

7月の致命傷

7月の致命傷になりかねないところ、失敗するもとは、暑さによる蒸れ、根の酸欠、直射日光による薬害です。これをはずすと、大切な万年青が枯れたり、傷んだりします。また、子が増えたといってこの真夏に植え替えをしても、致命傷になったり、葉が一気に落ちるので気を付けます。

トピックは、蒸れ 根の酸欠 暑さによる、蒸れや酸欠を防ぐための風通し

直射日光 薬害 植え替え です。

では、いってみましょう。

蒸れ

6月、5月くらいからずっといっていますが、9月、10月まで、35℃を超える日や、35℃までいかなくても、湿度が高く非常にムシムシする日があります。

この時の暑さ、蒸れで根が傷んでしまいます。

根の酸欠

温度が高くなるにつれて、植物はより酸素を使って呼吸します。根は鉢の中の酸欠によって傷みますが、温度が高くなると酸素をより消費し、酸欠しやすくなります。

暑さによる、蒸れや酸欠を防ぐための風通し

お棚環境で風が良く通る場所では、鉢、根の通気性を高めてくれるので、酸欠で傷みにくいです。風が止まってしまう場合は、扇風機、サーキュレーターを回して空気が動くようにしましょう。万年青に直接当てると、葉の白い部分が乾燥で葉焼けになることがあるので、鉢か、空気全体が動くようにしましょう。

直射日光

万年青は日陰を好む植物です。7月の強い直射日光は早朝の数時間でよいでしょう。葉芸を引き出すためにギリギリまで直射日光をとったり、ひよけをあまりされない方もいらっしゃいますが、最初はしっかりと日よけをして作った方が楽でしょう。

薬害

薬害がでると、すべて枯れる、もしくは、次の年まで生長障害を抱えることもあるので万年青の生長期には特に気を付けます。

気温が高い、日が強い、風が強い場合は薬剤散布は中止します。夕方か、曇りの涼しい日に行いましょう。

病気は夏場はでることがあるので、殺菌剤をやります。

植え替え

春か秋の植え替えが一番失敗しません。次の秋まで、または、子供が出始めならもう一年二年待ったほうが、よいです。

ですが、子供が増えたら植え替えをしたくなるのは親の情です。どうしても植え替えをしたい方は、お盆開けたらやってもよいでしょう。 暑いので、根の乾燥、植え替え後の管理場所は涼しい場所を用意します。春や秋の植え替えでも言えますが、暑い時期の植え替えは葉が落ちやすいので、年をとってる万年青はやめ、若木を優先します。

●【万年青の育て方】最悪枯れる7月の致命傷 蒸れ、根の酸欠 風通し 栽培の基本 採光と芸 日当たり病害虫

【万年青の豊明園】【How to Grow OMOTO in July】

●動画解説 【雨の日の万年青の育て方】創業100年を超える豊明園の万年青栽培 雨の注意点 万年青管理の日常

【万年青の豊明園】【How to Grow OMOTO in July】2021.7.1撮影 殺菌剤 万年青屋の日常

★6月の育て方 8月の育て方

おもとの育て方 6月 万年青の採光・水やり・肥料

万年青の育て方 7月 おもとの採光・水やり・通風

万年青の育て方 8月 オモトの採光・水やり・通風